久留米絣の柄

時代に沿って変化していく久留米絣の柄模様。もんぺや普段着に使われてきた背景から、久留米絣の色柄は素朴で飾らないデザインが多く見られます。円や三角、四角、十字などの幾何学模様、草花、動物などの具象的な模様に分けられ、現在では伝統的な模様をアレンジしたものや、ファッション性の高い絣も生産されています。

最盛期には筑後地方の土地ごとに柄の特徴が見られ、三潴郡などの平野部は中・大柄や絵絣、筑後市一帯は中・大柄、蒲団絣、八女郡の丘陵地帯は小柄のヨコ絣、男絣が中心に作られました。男絣は文人織、書生絣と呼ばれ、ごく細かい柄になり、柄の作り方は括りではなく「織締(おりじめ)」という方法で表されます。

柄の作り方によって呼び方も異なり、タテ糸のみを括って柄を織り出す絣を「板絣(いたがすり)」、ヨコ糸のみを括って柄を織り出す絣を「絵絣(えがすり)」、タテ糸とヨコ糸のどちらも括り、柄を表す絣を「本絣(ほんがすり)」といいます。これらはそれぞれに手間が異なり、視覚的な印象にも違いが見られます。

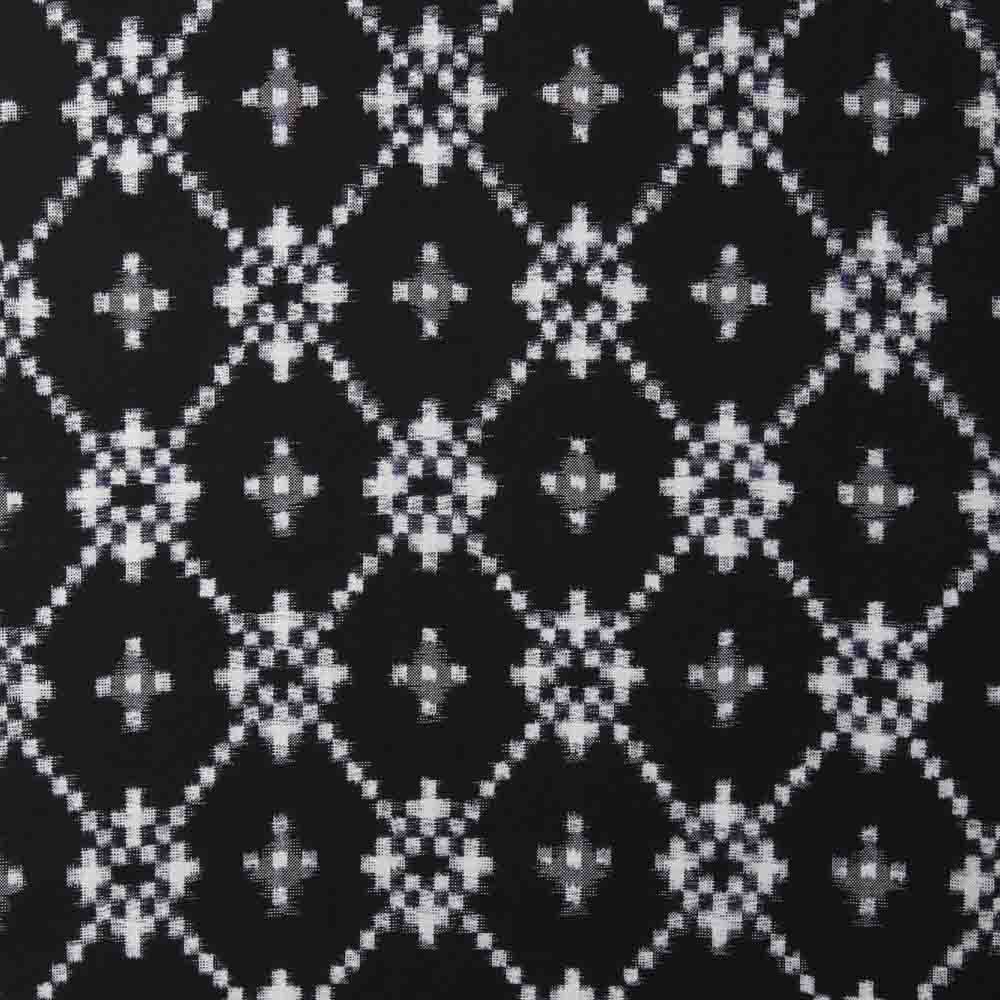

本絣

デザインに応じてタテ糸とヨコ糸を括り、柄を織り出します。

製織の際の柄合わせが難しく、熟練の技術が必要となる絣。

井上伝の初めての柄「白紋散乱」は本絣でした。

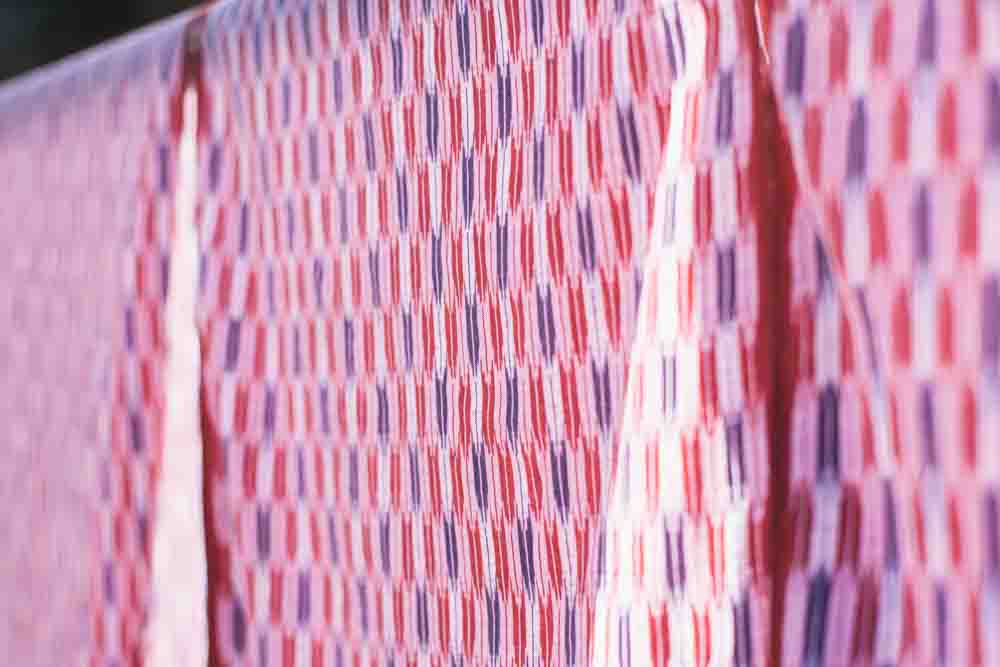

絵絣

ヨコ糸を括って絣糸をつくり、柄を織り出します。

久留米絣を代表する柄づくり。

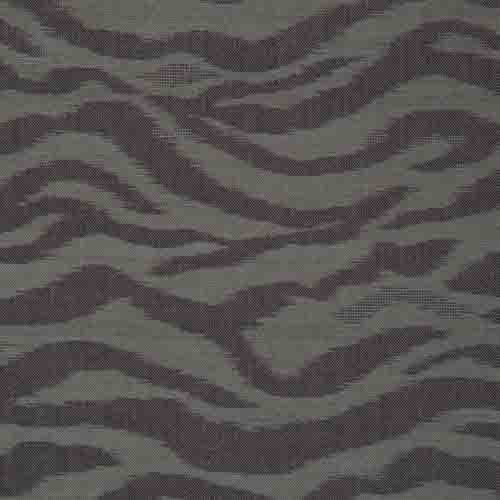

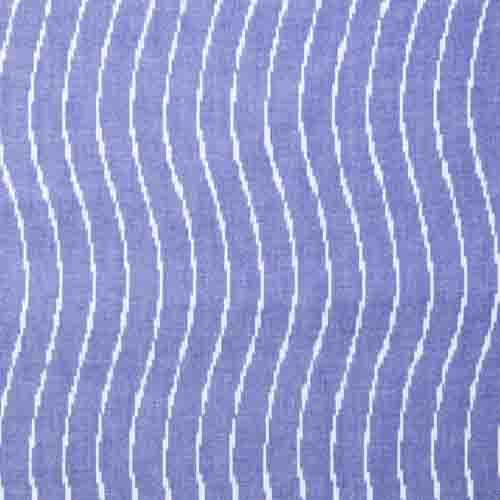

板絣

タテ糸を括って絣糸をつくり、柄を織り出します。

絵絣よりもシャープで洗練された柄づくり。

文人絣

一般的に男絣と呼ばれる、とても柄の細かい絣です。

括りではなく、織締という方法で絣糸を作るのが特徴。